Plus de compte-rendu partiel et partial – flemme – mais un nouveau format, plus bref, plus ciblé : “L’esprit d’escalier“. Virginie Maris revient sur une délibération, une seule, mais on la décortique vraiment : la cession foncière du terrain des Minimes.

Vous l’avez constaté, regretté peut-être, les compte-rendu partiels et partiaux de Changeons d’Avenir ont disparu depuis près d’un an. Pas vraiment d’excuse, si ce n’est l’immense lassitude qui a été la mienne de chroniquer le petit spectacle mensuel de notre débâcle démocratique. Mais aussi, surtout peut-être, un manque cruel de temps et d’inspiration, dans une période très intense sur le plan professionnel et militant, avec des projets autrement plus constructifs et enthousiasmants que celui d’assister, impuissante, aux passages en force de l’équipe de Carolis.

Peut-être qu’un nouvel élan viendra pour les dix petits mois de mandat qui nous restent – qui sait ? – mais en attendant, je propose une autre formule : L’esprit d’escalier. Je vous ai déjà parlé, je crois, de mes insomnies post-conseil municipal, lors desquelles je me repasse à l’envi le fil des débats, ce que j’aurais dû mieux formuler, la réplique cinglante qui m’a échappée sur le moment, la donnée biaisée de telle ou telle réponse qui nous a été apportée. Une partie de cette difficulté à m’endormir vient probablement de l’adrénaline accumulée dans ces moments électriques, où l’ironie fuse, où l’agressivité se débride, dans un régime de relations hyper tendues que je trouve très éprouvant et que j’ai bien hâte de quitter une bonne fois pour toute (ah ! les fameux dix mois !).

Mais une autre raison de ce décalage entre les discussions et mes réflexions sur les sujets traités en conseil municipal vient du peu de temps dont nous disposons pour les préparer : un week-end plus quatre jours de semaine, quand on a des enfants et qu’on bosse à temps plein, ça passe très vite. Je survole en général les délibérations le dimanche, entre trois lessives et la confection du repas dominical ; je les épluche plus attentivement le mardi soir lors de la préparation collective de ces conseils avec Changeons d’Avenir, profitant de l’assiduité et de la sagacité d’un petit groupe de fidèles camarades sans lesquels ce mandat aurait été un véritable calvaire (merci à elleux qui se reconnaîtront 😘) et je pose un congés pour le jeudi après-midi, disposant alors de quatre heures tout juste pour approfondir l’étude de dossiers qui font généralement des dizaines de pages.

En gros, chaque mois, je passe une journée à préparer le conseil et une autre à le ruminer. Autant tirer cela à profit pour un petit débrief public, même s’il n’a pas le panache des comptes-rendus d’antan !

Aujourd’hui, je reviens donc sur la 2e délibération à l’ordre du jour d’hier : CESSION FONCIÈRE AU LAURÉAT DE L’APPEL A MANIFESTATION D’INTÉRÊT “CRÉATION D’UNE CITE DE L’IMAGE” TERRAINS DES MINIMES

Il s’agissait de désigner le lauréat d’un appel à manifestation d’intérêt publié en octobre dernier pour la cession foncière de 6,65 hectares de friches agricoles à la sortie du centre-ville en direction de Pont de Crau.

Vous pouvez lire la délibération, consulter l’appel à manifestation d’intérêt, jeter un coup d’œil au relevé faune/flore datant de 2013 (oui oui, vous avez bien lu, 2013, ce n’est pas une coquille !) et, surtout, ouvrir le portefolio du projet retenu.

Comme il ne s’agit pas d’un compte-rendu, je ne reviendrai pas ici sur les débats en séance que je vous invite à écouter entre 12min11sec et 1h21min39sec (eh oui! 1 heure 10, ça pique, mais je vous recommande de l’écouter en vitesse x1,5, c’est plus digeste et parfois plus rigolo! ⏱)

Le projet retenu s’intitule « MixCité » et entend faire sortir de terre un écoquartier aux abords du centre-ville, juste en face de la fondation Luma. Comme cela a été largement évoqué en conseil municipal, nous avons de gros doutes sur la mixité sociale qu’un tel projet peut offrir, lorsqu’il précise avec zèle que les 240 logements sociaux prévus en plus des 360 appartements à vendre seront réservés aux étudiants (pour 1/3), aux jeunes actifs (pour 1/3) et aux retraités (pour 1/3), ce qui donne l’étrange impression que du social, on en veut bien (pour dire vrai, il en faut, c’est réglementaire), mais des pauvres, on préfèrerait ne pas.

J’aimerais préciser trois points par rapport à ce qui a été dit en séance : sur l’agriculture, sur l’offre de formations à Arles et sur notre vision du futur.

1. Sur l’agriculture

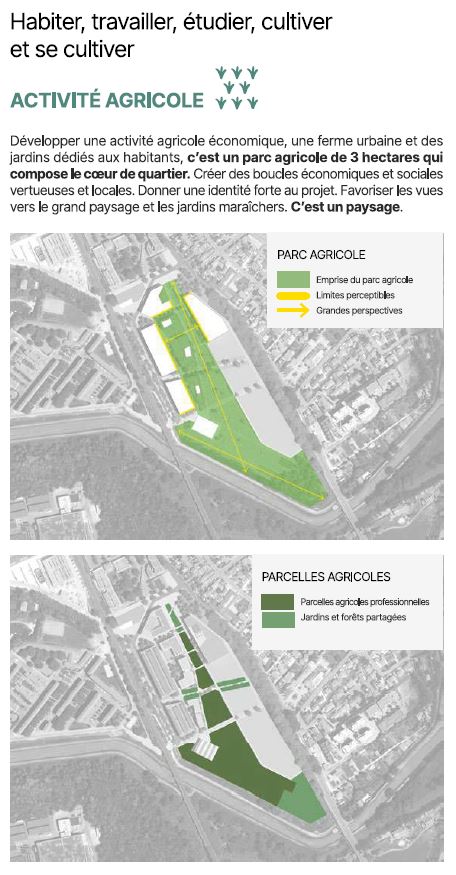

Selon M. Jalabert, ce projet aurait l’avantage de « préserver au maximum les sols avec une artificialisation réduite et optimisée ». Pour ce faire, il s’articule autour d’un « parc agricole » de 3 hectares.

Mais quelles sont les garanties ou servitudes qui nous assurent que ces trois hectares seront véritablement épargnés ?

Si elle souhaite faire sa part dans l’atteinte des objectifs de ZAN (zéro artificialisation nette), alors la municipalité pourrait :

– Soit réviser le PLU pour remettre cet espace en zonage agricole ;

– Soit contracter une obligation réelle environnementale (ORE) pour attacher une servitude environnementale et garantir la vocation non-constructible de cet espace pour 99 ans ;

– Soit diviser la parcelle et ne vendre au promoteur que la partie qui a vocation à être construite.

Cela permettrait de garder cette parcelle municipale et de la mettre au service des Arlésiennes et des Arlésiens, par exemple en y installant un potager/verger communal pour approvisionner les cantines de la ville et accueillir les scolaires ou le public pour des activités pédagogiques autour de l’agriculture urbaine. C’est le choix que font de plus en plus de Mairie (par exemple à Plan-de-Cuques, au Nord de Marseille, comme dans une cinquantaine d’autres communes et collectivités territoriales répertoriées ici).

Disclaimer ⚠ ! L’accueil du jeune public pour des activités pédagogiques autour de l’agriculture fait partie du projet comme en témoigne cette image édifiante qu’on trouve dans le dossier :

Telle que la cession nous est présentée, rien ne nous permet de savoir si le promoteur ne décidera pas, dans quelques années, de rajouter des bâtiments ou d’augmenter les surfaces artificialisées. La Mairie doit nous donner des éléments tangibles permettant d’écarter cette possibilité. Si la révision du PLU ou la création d’une ORE dissuadait l’acheteur, alors nous saurions que ce grand « parc agricole » de trois hectares n’était qu’une façade.

2. Sur la formation

Dans la présentation de cette délibération, M. Jalabert rappelle : « Nous voulons offrir aux jeunes Arlésiens les moyens de se former dans leur ville. Le campus de l’image leur donnera cette possibilité », et il ajoute dans la réponse aux questions que « économiquement, pour leur famille, ça sera un sacré soulagement ». Il insiste également à plusieurs reprises sur le fait qu’il s’agit également d’attirer de nouveaux étudiants dans notre ville. Et c’est vrai qu’en voyant la brochure, on se croirait un peu à Berkeley !

Pourtant, parmi les partenaires mentionnés, aucune structure d’enseignement supérieur public n’est évoquée, pas même l’ENSP, ce qui paraît être un comble pour un « campus de l’image » qui s’implante à 650 mètres de la seule école nationale de photographie du pays. Pas de mention non plus de l’Université d’Aix-Marseille avec laquelle la ville d’Arles a pourtant une convention, pas plus que d’autres établissement publics d’enseignement supérieur voisins qui pourraient être considérés : Université d’Avignon, Beaux-Arts de Nîmes…

Pas de mention non plus du CROUS alors qu’il est question de faire une résidence étudiante privée (170 chambres) et plusieurs restaurants et cafés. Si on veut accueillir des centaines d’étudiants supplémentaires dans la ville, les services publics élémentaires que sont les résidences étudiantes et la restauration universitaire devraient être des priorités, bien plus que la création sur le « campus » d’une « halle gourmande » ironiquement dénommée « Apple Store » (ça fleure bon le partenariat marketing !) et de 80 « logements sociaux étudiants » (aux baux de 10 mois par an probablement) qui pourraient être loués aux travailleurs saisonniers l’été. La dite « saison touristique » débutant plutôt en mai, on imagine facilement comment ce double-usage pourrait rapidement basculer vers des baux étudiants de septembre à juin et de la location saisonnière pour la période estivale. Mais là encore, la bonne foi du promoteur devrait nous rassurer.

L’idée de M. Jalabert, c’est donc de permettre aux jeunes Arlésiennes et Arlésiens de se former dans leur ville sur le campus de l’image puis d’y trouver un emploi en face, à l’Espace A(rles), une pépinière de start-ups. Ainsi, il n’y aura qu’à traverser la rue pour trouver un job. Ça vous rappelle quelque chose ?

Pour plein de raisons, je ne partage pas les priorités de notre 1er adjoint. Je ne sais pas s’il est familier du secteur, mais les entreprises de pointe du secteur numérique qu’il appelle de ses vœux ne cherchent pas seulement à recruter des détenteurs de diplômes. Elles veulent des personnes ouvertes, flexibles, souvent polyglottes et riches d’une expérience sociale et professionnelle diversifiée. Rien ne devrait empêcher quelqu’un de naître, grandir, étudier, travailler et vieillir dans une même ville s’il le souhaite et je suis personnellement une grande fan de l’immobilité, mais la start-up mondialisée a le goût du cosmopolitisme. Quant aux étudiant.es elles-mêmes, cela fait aussi partie de leur formation et du chemin vers l’émancipation que de quitter le nid familial. Les études supérieures ont été pour nombre d’entre nous une occasion privilégiée de le faire.

Reste l’argument économique, qui a déjà été évoqué à plusieurs reprises lorsque nous avons discuté en conseil municipal du “Campus connecté”. Il s’agirait, en offrant des formations supérieures à Arles, de permettre à des étudiants qui n’ont pas les ressources économiques suffisantes pour aller faire leurs études dans les villes universitaires voisines, d’avoir quand même accès à l’enseignement supérieur. Pour info, les parents d’un étudiant arlésien boursier qui s’inscrirait en Licence à l’Université Aix-Marseille devraient débourser pour l’année complète : 90 euros pour le Pass Zou illimité, environ 2000 euros d’hébergement (sur la base de 350 euros mensuel pour un studio en résidence étudiante dont une petite moitié est prise en charge par les APL), 103 euros pour la “Contribution vie étudiante et campus”, 116 euros de frais d’inscription. Selon leurs revenus, leur enfant pourra bénéficier d’une bourse mensuelle de 200 à 600 euros pour couvrir ses frais. Il ne s’agit pas de dire que l’accès à l’enseignement supérieur est facile pour les familles aux revenus modestes, mais de se donner une idée de l’économie réelle de l’enseignement supérieur public, à savoir la quasi-gratuité des études.

Le seul partenaire identifié pour ce projet de « Campus de l’image » est le groupe EDH, présent dans 16 villes françaises et 8 villes internationales, qui développerait une antenne arlésienne de Brassart (déjà présent dans 12 villes) et de l’Essec (déjà présent dans 2 villes). Il occuperait 5000 des 5500m2 de ce « campus ». Les frais de scolarité de ces écoles sont les suivants :

- Brassart (design graphique) : environ 7500 euros par an pendant 4 ans (+ 6400 pour la première année de prépa) ;

- Essec (cinéma) : environ 9300 euros par an pendant deux ans (+8300 euros pour la première année de prépa) ;

- Mopa (animation, déjà à Arles) : environ 9300 euros par an pendant 5 ans (+6400 pour la première année de prépa).

Pour un diplôme de niveau Bac + 3, on arrive à un coût d’environ 34 000 euros, seulement pour la formation, sans hébergement ni aucun autres frais. Quel bel exemple de « MixCité » pour paraphraser le titre du projet !

3. Les futurs du vieux monde

Comme point d’orgue de sa présentation, M. Jalabert nous annonce : « Nous souhaitons voir notre ville entrer enfin dans le XXIe siècle avec des ambitions à la hauteur de son caractère exceptionnel ».

M. de Carolis, quant à lui, pas avare de redondances, conclut les débats et écarte nos critiques en affirmant toute la différence qu’il y a entre « une vision passéiste, une vision archaïque, une vision rétrograde » qui serait la nôtre, et « une vision de l’avenir » qui serait la sienne.

Si j’avais fait des études de marketing j’aurais probablement saisi la perche pour lui rappeler que c’est justement notre projet que de déjouer ses projets : Changeons d’Avenir, on en parle ! Mais comme en témoigne cette chronique, je suis un peu longue à la détente.

Ce que MM. Jalabert et de Carolis nous présentent comme un avenir radieux pour la ville d’Arles, aidés par l’esthétique de papier glacé d’une boîte de communicants payés à vendre du rêve, ce sont les futurs du vieux monde. Ils semblent directement tirés des imaginaires cybernétiques du siècle dernier, reprenant termes à termes les prophéties dystopiques d’un Philip K. Dick ou de Stanley Kubrick. Cela me rappelle vaguement les engins volants que j’avais dessinés à l’école primaire lors d’un concours départemental qui nous invitait à imaginer la voiture de l’an 2000 (ça ne me rajeunit pas 👵!). Dans la ville du futur de nos édiles, comme dans le pamphlet de Redman/Vestia, lauréat de cet AMI, on vit dans un monde de « réalités étendues », d’ « interfaces gestuelles et visuelles », et l’on apprend à de riches et jeunes gens aux dents bien blanches à devenir « designers spatiaux », « story tellers immersifs » ou encore « concepteurs de jumeau digital en temps réel».

Mais justement, l’an 2000 est derrière nous et de l’eau a coulé sous/sur les ponts. Nous avons traversé une pandémie que nul n’avait anticipée, vivons à crédit sur une planète en surchauffe, dans une instabilité géopolitique mondiale sans précédent. Les rênes sont entre les mains de personnages sordides aux ambitions mortifères que même les auteurs de comics n’oseraient pas dessiner, des Musk, Zuckerberg, Bezos et autres chantres délirants de la déshumanisation du monde dont l’objectif politique avoué est de remplacer les gens par des ordinateurs et de se construire des capsules spatiales pour quitter la Terre et conquérir de nouvelles planètes.

Alors en effet, nous ne rêvons pas des mêmes futurs. Et si pour notre territoire, nous bricolions plutôt d’autres espoirs, à mille lieues de ces mondes virtuels alimentés par des fermes de serveurs et des lignes à très haute tension ? Si nous pensions tout au contraire à faire ici ce qui ne pourrait exister nulle part ailleurs : prendre soin de la terre, cultiver les liens, partager la joie, et fabriquer des projets concrets à la mesure de cette petite ville, à taille humaine, qui nous a donné envie d’y rester, d’y revenir ou de nous y installer…