Compte rendu partial et partiel de Virginie Maris. La séance peut être visionnée sur le site de la mairie et vous pouvez également consulter l’article de l’Arlésienne publié l’avant-veille.

L’appel est fait par Jean-Frédéric : dans la majorité, cinq conseillers sont excusés et deux sont absents. Au sein de l’opposition, deux excusés et un absent.

Délibération N° 1 : Adoption du compte-rendu du conseil municipal du 11 mars

Rien à signaler, si ce n’est toujours ce mois de retard.

Délibération N° 2 : Exploitation du théâtre municipal d’Arles – Classement sans suite de la procédure de passation d’une concession sous forme d’une délégation de service public pour motif d’intérêt général

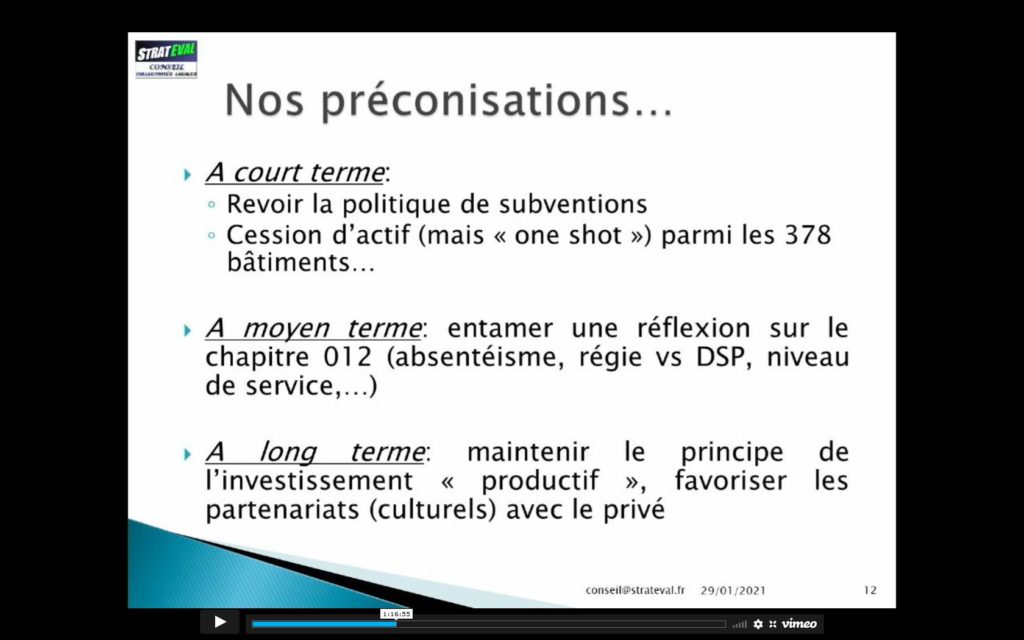

Alors je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais nous avions discuté de cet appel d’offre lors du conseil municipal de décembre, où il était question :

– d’une part, de baisser de 200 000 € la subvention de la ville au théâtre (passant à 420 000 € dont se déduisent également 20 000 € de redevance pour l’occupation du lieu qui était auparavant mis à disposition gratuitement par la ville)

– d’autre part, d’ouvrir l’appel d’offre pour la délégation de service public (DSP), la convention en cours avec l’association du théâtre d’Arles arrivant à échéance, après cinq ans, en juin 2021.

Mais oui! Vous vous rappelez : “l’erreur de plume” qui corrigeait en salle la délibération qui nous avait été envoyée dans laquelle il s’agissait de vanter les mérites de la DSP en montrant qu’elle permettait de mettre en place des mécanismes de contrôle par la collectivité, notamment via “la validation préalable de la programmation”. Sur ce point, l’histoire est formelle : quand les pouvoirs publics s’intéressent de trop près à l’art et à la création et que cet intérêt prend la forme d’un “droit de validation” (qui n’est autre que la version positive d’un droit de censure), ce n’est jamais très bon pour la liberté d’expression et les formes de création avant-gardistes ou subversives. C’est probablement parce que les relents frontistes d’une telle “validation préalable” ne seyaient guère à cette majorité “sans étiquette” que Mme de Causans a corrigé le tir in extremis, transformant la mention en une plus modeste “présentation préalable de la programmation”.

Face à notre perplexité, de Carolis s’était fendu d’une tirade tout à fait théâtrale dans laquelle il auto-plagiait un bouquin qu’il a publié il y a quelques années pour nous convaincre que la culture c’est sa vie et que nul mieux que lui ne sait de quoi il en retourne.

Ah bon! Eh bien il faut croire que les compétences de Monsieur le Maire ne s’étendaient pas à une connaissance appropriée du milieu théâtral car son appel d’offre a carrément fait flop. Il faut dire que pour “faire mieux avec moins” comme il en était question lors de ce conseil municipal de décembre, pour garantir en même temps le très chic label “nouvelles écritures” de la DRAC et les spectacles grand public, pour faire “des séances de médiation auprès des habitants” tout en économisant 200 000 €, le tout doté d’une salle dont la jauge (290 places) proscrit ces fameux spectacles grands publics très rémunérateurs (stand-up comic, opérette, etc), il fallait être sacrément agile. Du coup, malgré six pré-candidatures déclarées, seules deux ont décidé de déposer leur dossier complet : une association ad-hoc qui a été écartée comme non conforme à l’appel d’offre (une pièce manquait au dossier et les contraintes budgétaires imposées par la mairie semblaient sujettes à discussion par le dépositaire); et l’Association Théâtre d’Arles, actuelle gestionnaire, qui selon la mairie ne prenait pas en compte la demande “d’ouverture vers le grand public” inscrite dans l’appel d’offre.

Rhooo c’est ballot… faute de candidat, il n’y a donc plus personne pour piloter le navire à partir du 30 juin. Du coup, l’enjeu de la délibération, c’est de classer sans suite cet appel d’offre et de se diriger vers le plan B qui est l’objet de la délibération suivante : la régie directe.

C’est Madame Petetin (adjointe à l’administration générale) et pas Madame de Causans (adjointe à la culture) qui nous explique tout ça. Elle rappelle que dans l’appel d’offre, la mairie souhaitait que le théâtre “qui n’était jusqu’alors fréquenté que par 3% des arlésiens devait s’ouvrir au 97% restant”. C’est bien cette attente qui n’était pas satisfaite dans la seule proposition recevable (celle, donc, de l’association du Théâtre d’Arles) à propos de laquelle Madame Petetin déclare “qu’ils n’ont pas été vraiment convaincus par la programmation qui leur était soumise. On trouvait que la programmation ne faisait pas suffisamment de place aux spectacles pouvant intéresser la majorité des Arlésiens”. La procédure a donc été classée sans suite pour motif d’intérêt général.

Les élus de l’opposition s’abstiennent alors que toute la majorité vote pour ce classement sans suite.

Délibération N° 3 : Exploitation du théâtre municipal d’Arles – Reprise en régie directe de l’activité par la ville

Alors là, il faut peut-être faire un petit point technique :

Pour commencer, l’accès à la culture via le théâtre municipal, c’est un service public, et plus précisément, un service public culturel. Et pour rendre un service public comme celui-ci, il y a plusieurs options : la régie (qui peut être directe, autonome ou personnalisée – nous y reviendrons) ; la concession ou DSP ; la création d’un établissement public (plutôt pour les grandes scènes nationales) ou d’un établissement public de coopération culturelle (comme c’est le cas de nombreux musées et théâtres en province). Nous n’aborderons pas aujourd’hui la possibilité de création d’un EPCC (bien que l’on puisse garder cette option en tête) car il s’agit d’un projet au long court, qui passe par plusieurs strates réglementaires et légales et ne pouvait dans tous les cas pas répondre à l’impréparation de la Mairie d’Arles dans ce dossier.

Discutons d’abord de ce que l’on perd, à savoir la délégation de service public.

Il faut dire que quand on est de gauche, a priori, on est plutôt hostile à l’externalisation des missions publiques, parce qu’on sait bien que les frontières entre DSP, partenariat public-privé et privatisation sont poreuses, et que de telles externalisations ont de nombreux effets pervers, notamment :

- du dumping social avec des entreprises qui font “mieux avec moins” tout simplement parce qu’elles offrent des conditions de travail et de rémunération moins avantageuses à leurs employé.es ;

- une privatisation des profits qui s’accompagne souvent d’une externalisation des coûts sur le public, notamment lorsque l’entreprise prestataire ne s’acquitte pas des investissements d’entretiens des infrastructures à long terme. C’est le scandale de nombreuses délégations de services d’approvisionnement en eau potable.

- une perte de compétence au sein des services publics qui aliène la puissance publique aux entreprises sous-traitantes.

Du coup, la sous-traitance des services publics présente souvent ce qu’on appelle “un effet cliquet”, comme les fixations des chaussures de ski : il est facile de passer au cran suivant (par exemple, externaliser le service de nettoyage au sein des hôpitaux) mais beaucoup plus difficile de revenir au cran précédent (par exemple, remunicipaliser une cantine après 15 ans de Sodexo, mais on l’a fait quand même, vive l’EPARCA!). Dans les cas extrêmes, on arrive à “l’effet tube de dentifrice” : une petite pression suffit à faire sortir la pâte à dents du tube, mais aucune manipulation ne pourra plus l’y faire rentrer. C’est probablement ce que croyaient les britanniques à propos de British Railway Board, la compagnie nationale des chemins de fer qui a été complètement privatisée en 1993. Et pourtant, les anglais assistent depuis deux ans à une renationalisation progressive du réseau ferroviaire, comme quoi, avec un peu de volonté politique, on peut même faire rentrer le dentifrice dans son tube!

Alors me direz-vous, “mais beeuurk! Une DSP pour notre théâtre c’est mal, c’est un truc néo-libéral : ils vont se faire un max de thunes, filer avec la caisse au bout de six ans et nous laisser un théâtre en ruine!” Et là je vous répondrais que c’est un peu plus compliqué que ça ; que des fois, dans certaines circonstances, laissez faire aux personnes dont c’est le métier ce qu’ils savent faire, ça peut être la meilleure façon de procéder, surtout lorsque l’activité en question requiert des compétences et des modalités d’action très spécifiques et très différentes du fonctionnement habituel des collectivités territoriales. Et justement, dans le cas d’un théâtre, qu’il s’agisse de l’embauche d’intermittents et de techniciens spécialisés pour des contrats ponctuels, pointus, à des horaires sans queue ni tête ; de la commande ou de la location de matériel spécifique ; et de façon générale de la gymnastique permanente qui permet de s’accommoder aux aléas de la création, disons que la rigueur (pour ne pas dire rigidité) de la fonction publique et de la commande publique peut rendre les choses très compliquées.

Mais au-delà de ces enjeux techniques qui ne sont pas insurmontables et jouent également dans d’autres secteurs, penser la culture comme un service public, ce n’est pas exactement la même chose que la distribution de l’eau potable ou l’entretien de la voirie. Et cela demande d’aménager une relation – et une indépendance – minutieuse entre le politique et la création.

C’est Monsieur de Carolis qui présente cette délibération. Il revient d’abord sur l’esprit de cette nouvelle DSP : l’élargissement de l’offre théâtrale à tous les arlésiens. La proposition de l’association du théâtre d’Arles ne permettait pas cet élargissement en se concentrant sur les nouvelles écritures. Selon le maire, il y avait dès lors trois options :

1. accepter le fait accompli en accordant la délégation à l’équipe actuelle

2. prolonger la délégation actuelle d’une année

Ces deux premières options étaient celles de la “résignation” et du “renoncement”. Ne restait qu’une troisième option, celle “du courage politique” :

3. reprendre le théâtre en régie municipale directe.

Il s’agit donc à présent de “faire du théâtre un véritable levier de [leur] politique culturelle”, et, avec le sens de la formule qu’on commence à lui connaître (même si honnêtement la formule en l’occurrence ne fait aucun sens) : “ce n’est pas un pari, c’est une exigence d’équité envers tous les arlésiens”. Je vous passe les leçons de philosophie sur le sens du terme équité – selon quels critères? Les moyens, les besoins, les mérites, l’égalité stricte, l’égalité des chances? Quelle que soit la conception que l’on se fait de l’équité, il est bien difficile de comprendre en quoi une re-municipalisation accidentelle faute de candidat à la DSP peut subitement devenir “une exigence d’équité”. Mais bon… ça sonne assez bien, et ça remet une petite couche de vernis sur cette idée que tout ça, c’est “contre le renoncement – pour le courage politique”.

On finit avec un petit coup de pression, comme s’il avait besoin de nos votes, avec l’espoir du maire que le conseil adopte cette décision à l’unanimité.

Alors avant de reporter les débats, il faut corriger la façon dont sont présentées ces trois options (résignation, renoncement et courage!). Car il y avait en réalité d’autres options. Le choix de la mairie est de passer le théâtre en régie directe. C’est le statut le plus aliénant pour le théâtre, qui devient un simple service de la mairie. Or il était également possible de proposer une régie autonome, lui assurant son autonomie financière en créant un budget annexe dédié, permettant à la direction de l’établissement, qui peut également recevoir une délégation de signature de la part du Maire, d’administrer de façon indépendante le théâtre. Enfin, il existe aussi un statut de régie personnalisée qui dispose, en plus de l’autonomie financière, une autonomie juridique, lui permettant notamment de passer elle-même des contrats et assurant de fait son indépendance artistique.

Aujourd’hui, l’opposition est en mode Girl power, et c’est Dominique Bonnet qui ouvre le bal, et avec quel panache :

Monsieur le maire, mesdames, messieurs, je ne suis pas née à Arles, je ne parle pas provençal et ne porte pas le costume. Mais je me considère comme citoyenne de cette ville dans laquelle je vis depuis quarante ans maintenant.

Woaw! C’est avec la grande classe que Dominique tacle Madame Graillon qui nous avait fait le mois dernier sa petite démonstration provençaliste. Elle rappelle l’histoire de ce théâtre, sa fermeture au début des années 80 sous la mandature de Jean-Pierre Camoin puis sa réouverture, sous la mandature de Michel Vauzelle en 1995 via la DSP assurée par l’Association du théâtre d’Arles. Elle salue la grande qualité et diversité de sa programmation, signale son impressionnant taux de remplissage de près de 88% et rappelle que des milliers d’enfants et de jeunes ont pu régulièrement fréquenter le théâtre. Elle pose ensuite quatre questions :

- des questions budgétaires, le manque de flexibilité de la commande publique et le risque de perdre le conventionnement “scène d’intérêt national – création, nouvelles écritures” moins facilement accordé à des structures en régie publique.

- une question sur la capacité de la mairie à prendre en charge la gestion de ce théâtre, notamment en termes de compétences internes.

- la difficulté de faire coïncider les besoins et les compétences du personnel d’une structure comme le théâtre d’Arles avec les cadres rigides et peu appropriés de la fonction publique territoriale.

- la notion de “grand public” et la contradiction qu’il y a à revendiquer cette ouverture tout en augmentant les tarifs. La meilleure façon d’ouvrir ce théâtre à tous les Arlésiens, rappelle Dominique, aurait été de maintenir son financement.

Elle évoque pour finir le rejet par la mairie de deux spectacles que j’évoque ci-dessous dans ma prise de parole et conclut sur notre attachement partagé, au sein de l’opposition, à “une scène indépendante, compétente pour un accès à tous à la culture”.

Je prends la suite en ces termes :

Vous dites souhaiter faire du théâtre “un équipement de votre politique culturelle” et vous inscrivez dans la délibération que “le mode de gestion le plus à même de répondre à ces objectifs est la régie directe”.

On peut se demander s’il s’agit véritablement du mode de gestion le plus à même de répondre vos objectifs plutôt qu’un simple pis-allé, sachant que nous avions eu accès en décembre à un rapport de la Mairie détaillant en quoi la DSP était le mode de gestion le plus approprié.

Concernant les éléments explicites mentionnés dans la délibération qui pourraient nous donner une idée du projet artistique et culturel que la ville souhaite mettre en œuvre à travers cette régie directe, on doit s’en remettre aux trois petits paragraphes consacrés à ce sujet dans la délibération. Vous dites vouloir en faire un lieu innovant et hybride en mentionnant le théâtre, la danse, la musique et le cirque. Franchement, vous devez savoir que ces hybridations disciplinaires sont de très longue date portées par le théâtre d’Arles, qui a depuis longtemps “innové en la matière”.

Sur les thèmes qui semblent en effet ‘nouveaux”, il y a la mention de “l’univers de l’imagerie créative”. Personne parmi les actrices et acteurs du monde culturel et artistique que j’ai interrogé n’a pu m’éclairer sur ce que cela peut bien vouloir désigner. Je me suis rabattue sur Internet où je n’ai trouvé que quelques mentions de cette “imagerie créative” dans des sites commerciaux de communication.

Concernant la programmation : Nous nous souvenons de la délibération concernant l’ouverture de l’appel d’offre pour la DSP du théâtre en décembre 2020. Alors que nous étions invités à voter une délibération qui affirmait “la validation préalable de la programmation”, Madame de Causans nous avait signalé qu’il s’agissait d’une erreur de plume, et qu’il fallait en fait lire une simple “consultation de la programmation”. La différence est de taille. Mais il semble bien que déjà en décembre, la Mairie souhaitait prendre en main la programmation du théâtre. C’est d’ailleurs ce qu’elle a déjà fait, signalant à l’équipe actuelle qui, soucieuse que cette mise en concurrence n’entraîne pas de rupture de service public, a avancé sur la programmation 2021-2022, programmation qui a été soumise à la Mairie. La réponse me laisse songeuse : un avis défavorable a été rendu pour deux des six spectacles programmés.

Le premier est une création de Gurshad Shaheman, dramaturge iranien qui met en scène la vie et l’engagement politique de trois femmes iraniennes des années 50 à nos jours.

Le second est une création de Tiago Rodrigues, qui construit une pièce sur la base d’une série d’entretiens avec des équipes de la croix rouge engagés dans l’intervention humanitaire dans divers pays en guerre et qui questionne le sens de l’engagement, de l’entraide, des privilèges…

Deux metteurs en scène internationalement reconnus, salués pour leur approche audacieuse et engagée, dont sera privé le public arlésien. A quelle exigence de votre “politique culturelle” devons-nous ces refus?

Vous nous demandez donc de nous en remettre, presque à l’aveugle, à l’équipe municipale pour porter un projet culturel et artistique à la hauteur de la mission. Or quels sont les éléments tangibles dont nous disposons pour présager de ce projet ?

Pour ce qui est de l’élargissement de l’offre culturelle à toutes les arlésiennes et les arlésiens, les faits marquants de votre équipe en matière de culture ouverte ne sont pas encourageants :

– l’abandon de Drôles de Noël, une série d’évènements plébiscitée par la population et qui réussissait habilement à concilier une grande exigence artistique en conviant chaque année des compagnies internationalement reconnues et le soucis de toucher un public très large.

– le sacrifice de Convivencia qui offrait une programmation gratuite de grande qualité à un public fidèle et toujours plus nombreux.

Le manque de considération pour le monde de la culture dont manifeste le fait que toutes les associations culturelles de la ville vont devoir attendre le mois de juillet pour savoir si et comment elles vont recevoir une aide de la ville. Alors même que nous savons toutes et tous à quel point le monde de la culture a été violemment impacté par la crise sanitaire.

Enfin, vous dites vouloir redonner le théâtre aux arlésiens, sous-entendant qu’ils en avaient été privés. Nous parlons d’un théâtre qui fonctionne avec un taux de remplissage de 88%, ce qui est particulièrement élevé pour ce genre de structure. Chaque année, la moitié des élèves scolarisés à Arles vient au théâtre, ce qui signifie qu’au long de leur scolarité, tous les enfants et les jeunes arlésiens auront plusieurs fois l’occasion de s’y rendre.

Et comment expliquer que vous n’ayez rencontré aucun des nombreux acteurs du tissu artistique local : compagnies, actrices, acteurs, techniciennes et techniciens et intermittents qui sont très nombreux à Arles et qui, pour l’instant, n’ont pas été consultés.

Le théâtre est le cœur battant de l’idée même de service public culturel. Du Conseil national de la résistance, en passant par le programme de décentralisation porté par Jean Vilar et jusqu’aux récentes occupations des théâtres par les intermittents pour défendre leurs droits et protester contre la réforme du chômage, le théâtre, comme expression artistique, comme lieu et comme institution a un rôle central à jouer dans notre société.

Il ne peut, il ne doit, en aucun cas devenir l’instrument d’une vision politique particulière. Il se doit d’incarner le pluralisme, l’émancipation, l’ouverture. A la lumière du travail qui a été fait, et surtout celui qui n’a pas été fait jusqu’à présent concernant la vie culturelle arlésienne, nous ne sommes pas en mesure de voter pour cette délibération.

Marie Andrieu ferme la marche avec une troisième prise de parole afin de poser deux questions supplémentaires : qui et comment s’organiseront les comités de gestion et de programmation pour ce théâtre en régie directe ? Quel est le point de vue de l’équipe municipale en termes d’ingérence politique en matière de programmation artistique.

Le maire suggère un instant qu’il va donner la parole à l’adjointe à la culture mais… finalement non, il répond lui-même par une série d’accrobaties rhétoriques, nous apprenant que :

- Sur l’indépendance : en quoi la régie municipale ferait perdre au théâtre son indépendance? Il ne voit pas le rapport. Pour lui, l’indépendance artistique existe dès qu’on donne la parole à tout le monde, qu’on fait venir toutes les compagnies locales, régionales, nationales, internationales, qu’on programme tous les auteurs de la terre. Bon alors là, c’est pas avec les 200 000 euros de moins qu’on va monter tous les auteurs de la terre et par ailleurs, je ne vois aucun rapport avec la question de l’indépendance.

- Sur l’ouverture à tous les arlésiens : on apprend qu’il aimerait que le théâtre soit ouvert beaucoup plus souvent, qu’il soit ouvert la journée, qu’il y ait un café, des conférences, des masterclass, etc etc. Alors c’est le fameux cahier des charges : faire plus avec moins. J’ai hâte de voir combien de bénévoles vont se bousculer aux portes de la Mairie pour tenir ce lieu ouvert les soirs et les week-ends.

- Sur la programmation : il annonce la constitution d’un comité de “professionnels de la profession” qui sera en charge de la programmation. Ce seront des représentants “du monde artistique”. OK. Il les a rencontrées, les troupes théâtrales qui lui ont dit qu’elles n’avaient jamais eu accès au théâtre d’Arles ; et il les a rencontrés, les acteurs qui regrettent de ne pas pouvoir jouer dans leur ville.

Il faut signaler ici que cette idée de comité de programmation contrevient directement à l’idée même d’indépendance artistique. Le conventionnement de la DRAC, par exemple, est accordé sur un projet porté par une directrice ou un directeur. Nous annoncer de but en blanc que la programmation ne dépendra plus de la direction de théâtre, mais sera assurée par un comité nommé par les soins du Maire, sur la base de son fameux “carnet d’adresses”, c’est faire très exactement la preuve qu’il n’entend aucunement garantir l’indépendance artistique de ce lieu culturel.

Bon, ensuite je me prends une petite tirade pleine de condescendance : Madame Maris, vous ne savez pas ce qu’est l’industrie culturelle et créative? Vous ne savez pas… Mopa etc, studios d’animation etc. En fait, si, je sais très bien. J’ai juste dit que l’expression “imagerie créative” mentionnée dans la délibération est sortie d’un chapeau. On parle de film d’animation, d’arts vidéo et numériques, que sais-je, mais nulle part dans le monde de la culture je n’ai trouvé de mention de “l’imagerie créative”. Il est d’ailleurs révélateur que Monsieur de Carolis lui-même ne reprenne pas cette formule dans la réponse narquoise qu’il m’adresse et qu’il ne parle quant à lui plus que d’industrie culturelle et créative. Les adeptes de l’école de Francfort ne manqueront pas d’y reconnaître l’avatar contemporain de la notion forgée par Adorno et Horkheimer pour décrire (et dénoncer) les dérives de la culture de masse.

Et puis on a le fin mot de l’histoire concernant les deux spectacles qui ont été retirés. Il y avait deux représentations théâtrales et un spectacle de danse dans la deuxième quinzaine de novembre. Il fallait faire un choix entre les deux pièces de théâtre. “Quand on a Médée de Sénèque, je trouvais que c’était intéressant de privilégier ce spectacle, surtout quand on sait que l’épouse de Sénèque était arlésienne… la même situation se reproduisait en avril… Il n’y a aucun prisme politique là-dedans.”

Ensuite M. Jalabert prend la parole pour me répondre sur Convivencia. Ils ont fait ce qu’ils font à tout le monde : quand il y a une occupation du domaine public – en l’occurrence une privatisation de places de stationnement – ces places-là sont valorisées et on applique un tarif. Tout le monde doit être logé à la même enseigne. Convivencia a une buvette, fait des recettes, reçoit des subventions, ils ont de la mise à disposition de chaises, de sonorisation, etc. Les services ont même calculé que la valorisation du soutien de la ville à ce festival (chaises, sonorisation, sécurité, communication, etc.) s’élève à 27 000 euros.

Je reprends brièvement la parole pour revenir sur ce calcul de valorisation et ce qu’il signifie en terme de bien commun et pour souligner la façon dont Monsieur de Carolis nous a, sans fard, annoncé qu’il avait choisi Sénèque contre Gurshad Shaheman, ce qui augure bien mal de l’indépendance de la programmation!

Il semble que je ne sois pas la seule à n’avoir pas été convaincue par cette déclaration de non-ingérence. Quatre jours plus tard, le Syndeac, syndicat national des entreprises artistiques et culturelles, publiait un article édifiant qui relate les “décisions graves et définitives à l’encontre du Théâtre d’Arles” qui ont été prises lors de ce conseil municipal, dénonçant “une politique mal ficelée et des intentions politiques inavouées”.

Évidemment, toute la majorité vote pour et toute l’opposition vote contre.

Délibération N° 4 : Exploitation du théâtre municipal d’Arles – Transfert de l’activité, du personnel vers le service public et création d’emplois

Il est question dans cette délibération de mettre en application une disposition légale, qui impose à la Mairie de reprendre les salariés de l’ancien délégataire. Je prends la parole sur ce sujet :

J’aimerais vous questionner sur le sort de ces dix salariés.

D’abord une question très factuelle est de savoir ce qui justifie le changement du nombre de postes concernés avec un passage de 13 à 10 dans la journée.Concernant la situation actuelle des employés du théâtre d’Arles, alors que partout en France les théâtres ré-ouvrent, on peut dire que le théâtre d’Arles aujourd’hui est paralysé et que ses employés sont dans une situation extrêmement difficile.

En effet, ils vont avoir à choisir avant le 1er juillet s’ils décident ou non de continuer l’aventure. Donc Monsieur de Carolis vous avez annoncé que vous iriez rencontrer les employés du théâtre le 1er juin. Il serait temps car il ne leur restera que trente jours pour un projet de vie.

Là, le maire m’interrompt pour l’informer que s’il ne l’a pas fait avant c’est parce que la loi le lui interdisait. Je reprends :

A partir de maintenant vous pouvez le faire. Mes interrogations concernant cette rencontre sont les suivantes :

– auront-ils accès à une fiche de poste ; à une grille d’équivalence sur la reconnaissance des diplômes et la validation des acquis ?

– auront-ils un entretien individuel pour les informer personnellement du poste qu’ils seraient amenés à occuper à l’avenir ?

– auront-ils des informations sur la place exacte qu’ils occuperont dans l’organigramme de la ville?

– auront-ils également des informations et des certitudes quant à la possibilité de mutualiser certains postes ou certaines fonctions avec les services de la ville ?

– auront-ils également des informations sur la façon dont ils pourront exercer leurs métiers au quotidien. En effet c’est de métiers dont il s’agit, métiers qu’ils ont choisi, nombre d’entre eux sont venus à Arles pour l’exercer. L’enjeu n’est pas seulement pour eux de savoir s’ils auront un contrat de travail ou un salaire mais de savoir s’ils pourront exercer ce pour quoi ils se sont formés, passionnés, engagés.Or ce métier nécessite un fonctionnement bien spécifique, en termes de recrutement, de flexibilité, de réactivité, pour l’engagement des intermittents, pour travailler avec des techniciens qui soient de véritables techniciens spécialistes du théâtre, une reconnaissance des métiers et des compétences, et puis un fonctionnement qui nécessite des ajustements permanents, une agilité dont la fonction publique territoriale n’est pas toujours tout à fait capable.

J’aimerais m’assurer que dès le premier juin ils auront véritablement toutes ces informations en main pour pouvoir prendre une décision éclairée.

C’est Madame Biron-Valon qui me répond. Elle m’assure qu’elle ira à la rencontre du personnel du théâtre le 1er juin avec le maire pour les rassurer et qu’ils auront ensuite chacun.e un rendez-vous avec le service des ressources humaines de la ville pour qu’on leur donne toute l’information et qu’ils puissent étudier ce qui leur convient le mieux.

Elle rappelle qu’ils seront tous recrutés avec un CDI et qu’ils auront donc toutes et tous un emploi, prouvant qu’elle n’a pas vraiment compris ma question sur les métiers. Elle affirme ensuite : “Il est hors de question qu’on fasse des mobilités de poste sans leur accord”. On le retient bien car c’est probablement une source d’angoisse importante pour les salariés du théâtre qui n’ont probablement pas comme plan de carrière de gérer l’accueil du toropôle !

N’ayant pas approuvé le passage en régie directe, tous les élus de l’opposition s’abstiennent.

Délibération N° 5 : Décision modificative N° 1 du budget annexe du théâtre municipal

Il s’agit d’une écriture comptable qui reporte le budget restant du théâtre pour cette année sur le budget de la Mairie.

N’ayant pas approuvé le passage en régie directe, tous les élus de l’opposition s’abstiennent.

Un temps record pour ce conseil municipal au sujet unique. Je quitte la salle des fêtes avec l’impression devenue familière mais qui n’en est pas moins amère de ne servir à rien, d’observer depuis les premières loges le délitement de ma ville, de voir s’effriter mois après mois tout ce qui me l’avait rendue aimable quand je l’ai découverte il y a vingt ans. Heureusement, le soleil est encore haut et les terrasses ouvertes. Quelques gorgées bières et les effluves printanières suffisent à dissiper ma morosité. Arles est rayonnante et il faudra bien plus que la morgue de cette majorité pour rompre son charme !